本文转自:沧州日报股票学习网

市重庆路小学深耕特色教育

家校社携手打造科学育人新场景

本报记者 赵玉洁

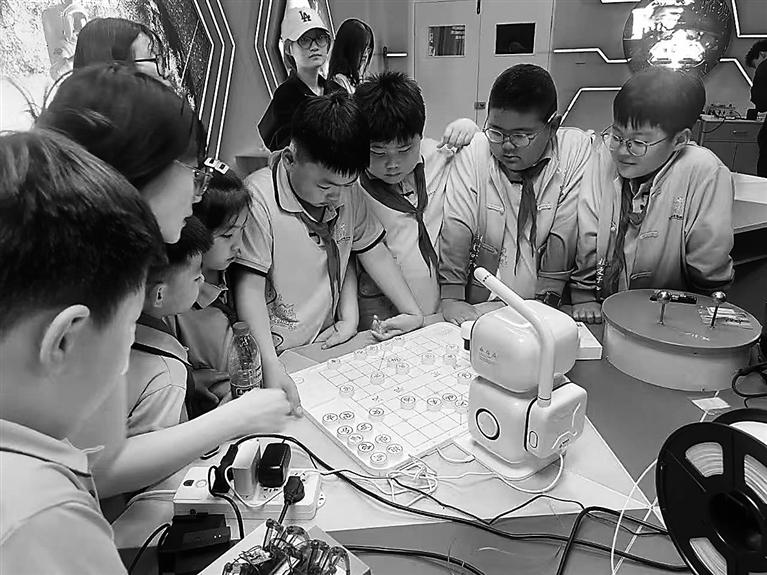

学生与机器人对弈。

作为首批全国科学教育实验校,沧州市重庆路小学自建校以来,紧扣“培养具备科学家潜质的创新型人才”目标,打破“学校单打独斗”传统模式,构建起“学校为核、家庭延伸、社会补充”的立体化协同育人体系。

“五结合”+“根叶果”理论

指明教育方向

科学的教育理念是教育实践的“指南针”。市重庆路小学在科学教育探索中,逐步形成了以“五结合”为核心、“根叶果”为支撑的特色理论体系,为学校科学教育发展指明方向。

“五结合”理念即科学教育与校园文化、社会实践、学科教学、社会资源、认知水平相结合,将科学教育融入学校发展的方方面面,为学生创造广阔的科学学习空间。而“根叶果”特色理论,则生动诠释了科学教育的内在逻辑:学校教育是“主根”,统筹协调校内外资源;家庭教育和社会教育是“侧根”,为科学教育提供延伸与补充,三者共同构成完整的科学教育体系;“叶”是贴合学生个性与兴趣的自主成长课程,让科学教育实现“枝繁叶茂”;“果”分为隐性的“地下果”与显性的“枝头果”,前者是学生思维、观察、分析、创新能力的提升,后者是对天赋学生的重点培养,储备具有科学潜力的人才。

“一馆一坊四园”+三元课程

打造沉浸式空间

硬件设施与课程体系是科学教育的“硬支撑”。市重庆路小学场景建设与课程设计双管齐下,为学生营造沉浸式科学学习环境。

校内科技馆设有古代科技活动区与现代科技活动区,150余种科普实验器材让学生近距离感受科技魅力。“五味坊”里,学生结合二十四节气播种、收获并制作食物,体验食品科学的乐趣。“躬耕园”“中草药园”“无土栽培园”和“篱趣园”四大园区,分别具备农作物种植、中医药文化科普、无土栽培技术探究、生物多样性认知等功能,让学生通过动手实践掌握科学知识。

学校遵循“普及—筛选—深化”的进阶逻辑,构建“科普—科研—科创”三元课程体系。科普课程为必修课程,依托基础课程,开设科学、综合实践、信息技术、劳动实践课程,四年级起增设编程课程,并开发校本教材《学科中的科学》,实现科学与其他学科的深度融合。科研课程为选修课程,在课后服务时段开展,分为初、中、高三个阶段,学生可自主选择,由科学教师与外聘专家指导。科创课程是精修课程,面向学有余力的学生,开设人工智能、航模、火星基地等课程,实行分类晋级,为学生授予从“少儿科学院小研究员”到“小院士”等称号,激发学生科学探索热情。

校园科技节、全国科普日、科学实验秀、“科技畅想未来”科幻画比赛等丰富多彩的活动,成为学生展示才华的“大舞台”,让孩子们在趣味比拼中发现身边的科学。

家校社三方联动

密织科学教育网

市重庆路小学通过“家庭科学三行动”,推动科学教育向家庭延伸。学校每学期为各年级提供科普阅读书目,保障学生每天在校、在家各进行10分钟科普阅读;每周五布置周末小实验;每月发布探索项目,由学生与家长共同完成。同时,学校充分挖掘家长职业资源,邀请在沧州师范学院、河北水利电力学院、沧州医学高等专科学校等高校从事科学相关领域工作的家长来校开展“家长大讲堂”,并鼓励他们积极参与科技节、科学实验秀等活动。

校社合作是拓展科学教育资源的“关键一招”。学校依托毗邻沧州师范学院的地理优势,与该校科学教育专业深度合作,聘请3位院长为顾问、2 位博士生为指导教师,同时成立“于秀娟科学工作室”,形成“专家指路、骨干带头、全员参与”的师资团队。

在实践平台拓展上,学校与“沧州印象·大运河”农业生态文化产业园、沧州农科院、益海科技等单位合作,建立“科学教育九基地”,开发“智能机器人设计与制作”“动物标本研究”“湿地保护”等项目式学习课程,让学生在真实场景中进行科学探究和实践。

学校还利用沧州“一小时交通圈”优势,打造“京津冀研学圈”,组织学生走进中国科技馆、天津科技馆体验前沿科技,并与北京市红英小学等开展跨区域科学交流,不断拓宽学生科学视野。

从“资源零散”到“体系完整”、从“单一教学”到“协同育人”,市重庆路小学从未停下探索的脚步。未来股票学习网,学校将继续深化“家校社”协同育人模式,让科学的种子在更多孩子心中生根发芽。

51配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。